メバリングの仕掛けを徹底解説!リグの種類と使い方を初心者にも解りやすく説明します

ルアーを使ってメバルを狙うメバリングは、近年になって人気が上がっている釣りで、メバリングを始めたばかりの初心者やこれからやってみたいと考えている人もたくさんいるのではないでしょうか。

ここでは、メバリング初心者やこれからメバリングをやりたいと思っている人のために「メバリングの仕掛け」について解りやすく解説していきます。

これを読んで、ぜひメバリングを楽しんで下さい。

なお、メバリングに必要なロッド(竿)やリールなどのタックルについてはこちらのページで詳しく解説していますので参考にして下さい。

メバリングの仕掛け(リグ)について

メバリングは、海釣りで人気ターゲットの「メバル」をワームやプラグなどのルアーを使って釣る方法です。

メバルとの駆け引きなどの繊細さと、釣れたときの強烈なファイトが楽しめるというゲーム性の高い釣りで、若い人を中心に多くのアングラーが楽しんでいます。

メバリングの基本の仕掛けはジグヘッドリグ

まずはじめに、メバリングの基本の仕掛けのジグヘッドリグ(ジグ単)を紹介しましょう。

ジグヘッドリグ(ジグ単)

ジグヘッドリグとは一般的にはジグ単と呼ばれている仕掛けで、ジグヘッド(オモリとフックが一体になったもの)とワームを組み合わせた仕掛けのことです。メバリングではジグ単を使った釣り方がポピュラーで、最も多く使用されている仕掛けです。

メバリング用ジグヘッド

メバリング用ジグヘッドには、丸型ジグヘッドと矢じり型ジグヘッドの2つの種類があって、それぞれの形状の特徴によって泳ぎ方が違い、釣り場やメバルの状況によって使い分けます。

メバリングで使用するジグヘッドの重さは、0.5~5.0g程度のもになります。

軽いジグヘッドは投げるのが難しいので、キャスティングに慣れるまでは3.0~5.0gくらいのものを使うのがいいでしょう。

メバリング用ワーム

メバリング用ワームには、その形状によって様々な種類のものがあり、それぞれにいろいろなカラーのものがあります。

ワームの種類には、

- ストレートワーム

- グラブワーム

- カーリーテールワーム

- ピンテールワーム

- パドルテールワーム

- グローワーム

- スティックベイトワーム

- シャッドテールワーム

- チューブワーム

などのようなものがあり、それぞれの形状によって特有の動き方をします。

ジグヘッドリグについては、こちらのページので、詳しく解説していますので参考にして下さい。

ジグ単の使い方

カウントダウン

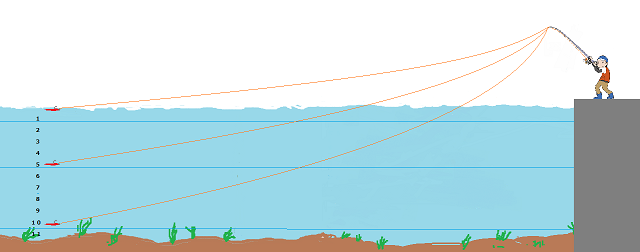

ジグ単は最も多く使われている仕掛けで、メバルの活性状態によって変わるレンジ(深さ)に合わせて攻める釣り方をします。

メバルがいるレンジを探るためには、

- ルアーが着水したら、海底に着くまでどれくらいかかるかカウントします。

- 次のキャストからは、5カウント程度ルアーをすずめたらゆっくりとリトリーブ(リールを巻く)してルアーを引きます。

- メバルの反応がなかったら、次のキャストで5カウントプラスしてゆっくりとリトリーブしてルアーを引きます。

- (3.)を繰り返してボトム付近まで探って行きます。

- アタリがあったらそのレンジを集中して攻めるようにします。

日中などのメバリングでメバルが海底付近にいそうなときは、逆に海底付近から探り始めて、5カウントずつ少ないカウントのレンジを探るほうが効率的なこともあります。

ゲーム性を楽しめるメバルのプラッキング(プラグを使うメバリング)

メバリングではジグ単を使用することが多いですが、近年ではプラグ系ルアーを使ったプラッキングが人気になっています。

プラグ系ルアーは、メバルがエサにしているベイト(小魚)に似た形をしていて、メバルのベイト(捕食)のパターンによっては、ジグ単よりも効果的な場合もあります。

メバリング用プラグ

メバリングで使用するのは小型のプラグで、用途に応じていろいろなものがあります。

メバリングで使用するプラブの種類は、

- ポッパー

ポッパーは水面に浮くルアーで、先端がカップ状にえぐれている形状になっています。 - ペンシルベイト

ペンシルベイトも水に浮くルアーで、その名のとおりペンシル状で小魚に似た形をしています。 - フローティングミノー

ミノープラグは小魚に似せた形状に作られていて、先端にリップが付いています。

フローティングミノーは、リールを巻くと水面直下を泳ぎ、巻くのを止めると水面に浮くルアーです。 - サスペンドミノー

サスペンドミノーは、比重が海水と同じ重さに作られているルアーで、リールを巻くと潜り巻くのを止めると沈みも浮きもしないでその場にとどまるルアーです。 - シンキングミノー

シンキングミノーは、リールを巻かないと沈んで行くタイプのルアーで、リールを巻いてレンジをキープしたり、浮上させたりします。 - リップレスミノー

リップレスミノーは、呼び名のとおりリップが付いていないミノーで、リップの代わりに先端が斜めに切られていたり、カップ状になっているものもあります。 - ダイビングミノー

ダイビングミノーは、大きなリップが付いているミノーで、リールを巻くと深いところまで潜行していくルアーです。 - バイブレーションプラグ

バイブレーションプラグは、体高がある小魚のような形状のルアーです。ラインを結ぶラインアイが背中付近にあり、リールを巻くとルアーがプルプルと震えるような動きをします。 - メタルジグ

メタルジグは、鉄や鉛、タングステンなどの金属でできているルアーで、形もシンプルな小魚の形をしています。金属でできているので遠投性に優れていて広範囲のポイントを探ることができます。 - ジグミノー

ジグミノーは、メタルジグでありながらミノーように泳ぐルアーで、より遠くのポイントをミノーのアクションで攻めたいときに効果を発揮します。

などのルアーがあります。

プラグ系ルアーの詳細についてはこちらのページを御覧ください。

プラグ系ルアーの使い方

ジグ単は軽いジグヘッドを使うことが多く、飛距離が求められるポイントでは使えない場合があります。

飛距離を出すために重いジグヘッドを使うと速く沈んでしまい、中層から表層を攻めることができません。そんなときに効果的なのがプラグ系ルアーです。

たくさんあるルアーのタイプから、釣り場の状況やメバルの活性の状態に合ったルアーを選べるかどうかが釣果に大きく影響してくるので、ベストマッチのルアーが見つかるまでいろいろ試してみましょう。

プラグ系ルアーの詳細についてはこちらのページを御覧ください。

プラグ系ルアー

メバリングではジグ単を使用することが多いですが、近年ではプラグ系ルアーを使ったメバリングが人気になっています。

プラグ系ルアーは、メバルがエサにしているベイト(小魚)に似た形をしていて、メバルのベイト(捕食)のパターンによっては、ジグ単よりも効果的な場合もあります。

メバリング用プラグ

メバリングで使用するのは小型のプラグで、用途に応じていろいろなものがあります。

メバリングで使用するプラブの種類は、

- ポッパー

ポッパーは水面に浮くルアーで、先端がカップ状にえぐれている形状になっています。 - ペンシルベイト

ペンシルベイトも水に浮くルアーで、その名のとおりペンシル状で小魚に似た形をしています。 - フローティングミノー

ミノープラグは小魚に似せた形状に作られていて、先端にリップが付いています。

フローティングミノーは、リールを巻くと水面直下を泳ぎ、巻くのを止めると水面に浮くルアーです。 - サスペンドミノー

サスペンドミノーは、比重が海水と同じ重さに作られているルアーで、リールを巻くと潜り巻くのを止めると沈みも浮きもしないでその場にとどまるルアーです。 - シンキングミノー

シンキングミノーは、リールを巻かないと沈んで行くタイプのルアーで、リールを巻いてレンジをキープしたり、浮上させたりします。 - リップレスミノー

リップレスミノーは、呼び名のとおりリップが付いていないミノーで、リップの代わりに先端が斜めに切られていたり、カップ状になっているものもあります。 - ダイビングミノー

ダイビングミノーは、大きなリップが付いているミノーで、リールを巻くと深いところまで潜行していくルアーです。 - バイブレーションプラグ

バイブレーションプラグは、体高がある小魚のような形状のルアーです。ラインを結ぶラインアイが背中付近にあり、リールを巻くとルアーがプルプルと震えるような動きをします。 - メタルジグ

メタルジグは、鉄や鉛、タングステンなどの金属でできているルアーで、形もシンプルな小魚の形をしています。金属でできているので遠投性に優れていて広範囲のポイントを探ることができます。 - ジグミノー

ジグミノーは、メタルジグでありながらミノーように泳ぐルアーで、より遠くのポイントをミノーのアクションで攻めたいときに効果を発揮します。

などのルアーがあります。

プラグ系ルアーの詳細についてはこちらのページを御覧ください。

プラグ系ルアーの使い方

ジグ単は軽いジグヘッドを使うことが多く、飛距離が求められるポイントでは使えない場合があります。

飛距離を出すために重いジグヘッドを使うと速く沈んでしまい、中層から表層を攻めることができません。そんなときに効果的なのがプラグ系ルアーです。

たくさんあるルアーのタイプから、釣り場の状況やメバルの活性の状態に合ったルアーを選べるかどうかが釣果に大きく影響してくるので、ベストマッチのルアーが見つかるまでいろいろ試してみましょう。

プラグ系ルアーの詳細についてはこちらのページを御覧ください。

メバリングの基本ルアーアクション

ジグ単とプラグ系ルアーの基本ルアーアクションは、

- スローリトリーブ

- 表層リトリーブ

- リフト&フォール

- カーブフォール

- ダートアクション

- ステイ&リフト

- ドリフトアクション

などの誘い方があります。

詳しくはこちらのページを御覧になってください。

遠くのポイントを攻める仕掛け

メバリングの仕掛けは、ジグ単やプアラグ系のルアーだけでなく、遠くのポイントを攻めるためのリグもあります。

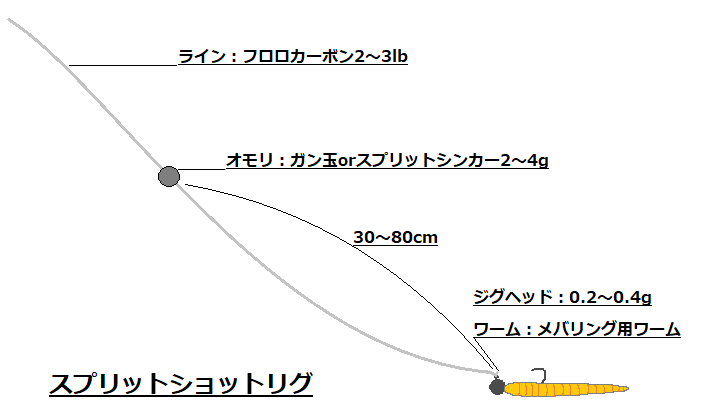

スプリットショットリグ

スプリットショットリグは、軽量ジグ単の手前にシンカーを取り付けるシンプルな仕掛けて、ジグ単だけでは届かないポイントに遠投してしかも自然な動きでアピールできるリグです。

ジグ単での釣り人が多く、手前のポイントが荒らされている釣り場で沖のポイントを探ることが可能になります。

スプリットショットリグの使い方

ジグ単では届かない沖目のポイントには大型のメバルが付いていることが多いので、ジグ単で探って反応がないようなときに仕掛けを交換して使ってみましょう。

また、風があるときや潮の流れが速いときなどには、重いシンカー(オモリ)を使って遠投することや一気に沈ませることも効果的です。

スプリットショットリグの基本的な釣り方は、仕掛けを着底させたあとに少し浮かせてのタダ巻きやステイアンドリフト、リフトアンドフォールなどのアクションでメバルにアピールします。

ルアーアクションの詳細についてはこちらのページを御覧ください。

おすすめのスプリットシンカー

キザクラ スプリットシンカー 3.5g ガンメタ

- 重量:3.5g

- カラー:ガンメタ

- 入数:3個入

おすすめのポイント

- 低比重・高硬度のブラス素材を使用したシンカーです。

- ラインを切らず、リグはそのままでシンカーの交換が可能。

- 様々な状況に対応する豊富なウエイトバリエーション。

- スリット構造によりアタリをダイレクトに伝達。

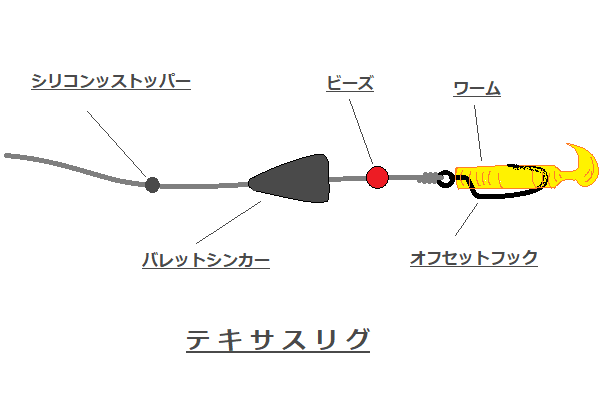

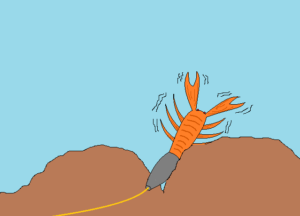

テキサスリグ

テキサスリグの構成は、

- シリコンストッパーを通す(なくてもOK)

- バレットシンカーを通す

- ビーズを通す(なくてもOK)

- オフセットフックを結ぶ

- フックにワームを付ける

と至ってシンプルな仕掛けで、単にバレットシンカーとオフセットフックだけを組み合わせたものを使うこともあります。

バレットシンカーが自由に動くことで、メバルが食いついた時の違和感を減少できます。

シリコンストッパーは、シンカーが動く範囲を制限するためのものなので、つけなくても大丈夫です。

シンカーの重さは、主に3.5~28g程度のもが使われていて、状況によって選ぶようにします。

テキサスリグの使い方

テキサスリグは根がかりしにくいリグと言われている仕掛けです。

しかし実際は、バレットシンカーの形状が弾丸のように先端が細い円錐の形をしているので、海底が岩礁地帯のポイントでは、岩と岩の間に挟まることがあります。

なので、テキサスリグを使うときは釣り場の状況を見極めることが大切です。

テキサスリグが効果的なポイントは、藻が生えているようなゴロタ石が点在しているポイントで、藻の間を探るような釣り方に向いています。

また、シンカーとフックの間にビーズを使うことで、ルアーを動かすときに音でアピールすることもできます。

テキサスリグの効果的な釣り方は、ボトム付近でのリフトアンドフォールで、フリーフォールで先端のジグ単がより自然になるようなアクションがいいでしょう。

テキサスリグはシンカーが固定されていないので、フォール時にシンカーだけが先に沈んでフックに付いたワームがボトム付近で自然な動きでメバルを誘います。

根がかりを防ぐテクニックとして、ロッドを小刻みにシェイクしながらリフトさせることと、ラインにテンションをかけたカーブフォールさせないということが挙げられます。

ルアーアクションの詳細についてはこちらのページを御覧ください。

おすすめのバレットシンカー

タカミヤ FALKEN R バレットシンカー

おすすめのポイント

- 根がかりの少ないバレット型シンカー。

- バス釣りはもちろんのこと海のロックフィッシュ狙いでも使用可能。

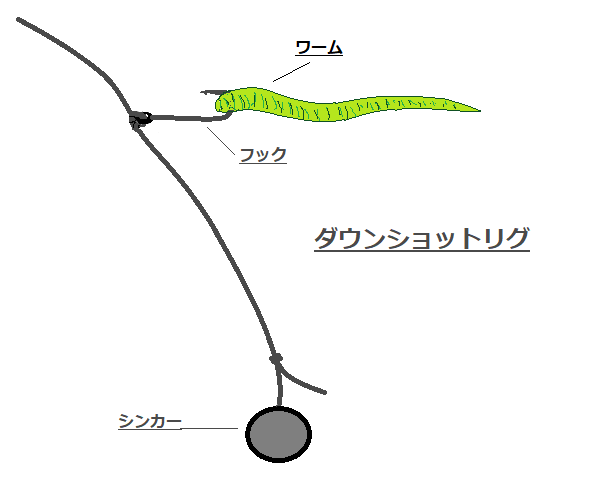

ダウンショットリグ

ダウンショットリグとは、フックの下にリーダーラインを20cm程度伸ばして、一番下にシンカー(オモリ)をつけた仕掛けのことです。

根がかりしにくいという特徴があり、メバルなどの根魚狙いではその威力を発揮します。

ダウンショットリグのフックは、リーダーに直接結ぶものやエダスと設けるものがあります。

ダウンショットリグの使い方

前にも紹介しているように、ダウンショットリグは根がかりしにくいという特徴がありので、複雑な岩礁地帯でも使用することができます。

活性が低いときのメバルや釣れにくい時間帯のメバルは、沖の深場に潜っていることが多いので、なかなか釣ることができません。

そのようなシチュエーションでは、ダウンショットリグが活躍します。

ダウンショットリグでは、ワームが付いているフックはシンカーの上方に離れているので、より自然に近い状態でアピールします。

また、ワームとシンカーが離れていることで、カサゴなどほかの根魚が先に食いつくのを防ぐことができます。

ダウンショットリグの使い方は、狙うポイントに仕掛けをステイ(置いたままにする)させる釣り方が効果的なので是非試してみて下さい。

※ダウンショットリグは、ルアーとシンカーが離れているため、重さがあるところが2箇所に分かれています。そのため、投げるときにロッドからの垂らしが長くなり、投げにくいという難点があります。

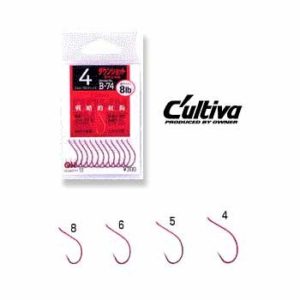

おすすめのダウンショットフックとサルカンとフックが一体になっている、ダウンショットフックを紹介しておきましょう。

おすすめのダウンショットフック

オーナー B-74 ダウンショットフックSP

おすすめのポイント

アイの内径やワイヤ0強度を含めダウンショットタックルとのバランスをつきつめた設計。何故いまだに愛好家が、それもベテランバサーに多いのか?このフックを使えばきっと見えてくるはずです。捕食本能に訴えるバイトカラー「ブラッディレッド」仕様。

デコイ ダウンショットフック ワーム123 下野流

おすすめのポイント

確実にフックが上を向き、ワーム姿勢は安定、且つフォール時、アクション時のワーム回転を促しつつ、糸ヨレを激減させるダウンショットフックシステムに「ボディフック ワーム23」をセットしたフィネスモデルです。

ヘビダンフックシステムとは違い、1~4lbというライトラインへの使用を前提にキャスト時のシンカー切れを防ぐ為、あえて両アイの通常のスイベルスタイルを採用しました。

おすすめのダウンショットシンカー

レインズ(reins) TG タングステンダウンショットシンカー 1/32~3/8oz

-TG-タングステンダウンショットシンカー-132~38oz-300x240.jpg)

おすすめのポイント

「高感度」と「使いやすさ」を追求した、比重18.2のレインズ タングステン ダウンショットシンカー

エダスの結び方とフックの結び方はこちらのページを参考にして下さい。

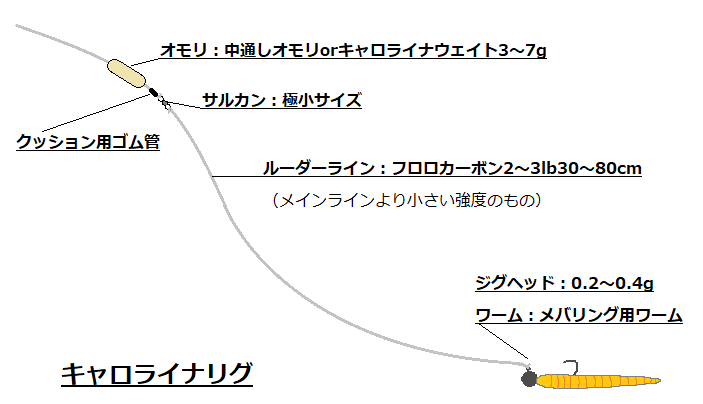

キャロライナリグ

キャロライナリグは、中通しやオモリを利用した仕掛けで、遠投が可能で着水後に素早くオモリを着底させることができる仕掛けです。

軽量のジグヘッドを使用することで、オモリが着底した後にふんわりとしたジグヘッドのアクションでメバルを誘います。

キャロライナリグのウェイトには、一般の中通しオモリを利用することもできますが、キャロライナリグ専用のウェイトを使用することをおすすめします。

キャロライナリグ専用のウェイトには、ラインを切ることなくウェイトを変えることができるものがあってとても便利です。

キャロライナリグの使い方

キャロライナリグの使い方は、仕掛けをキャストした後、中層をリフトアンドフォールで探ることや、オモリを着底させた後ワームをふんわりフォールさせる釣り方がおすすめです。

中層を探るときのリフトアンドフォールは、カーブフォールが効果的です。

ルアーアクションの詳細についてはこちらのページを御覧ください。

おすすめのキャロライナリグシンカー

ティクト ミニMキャロ M

おすすめのポイント

- メタルジグに匹敵する約60m(※当社テストによる)の飛距離で、沖にいる群れにダイレクトで届く!

- スローフォールのため、フォールスピードの調節がしやすく斜めに入っていくのでレンジキープも簡単。 ポイントの水深を問わない!

- 中通しで、内径の太いパイプを使っているのでアタリがハッキリ伝わる高感度設計。潮の変化(潮目)を探すのも容易です!

フロートリグ(飛ばしウキ)

フロートリグは、メバリングやアジングで使われるリグで、遠投できる重さなのに沈まないという特徴があります。

他のリグでは、「軽くて飛ばせない」や「遠くまで投げることができるけど海底付近しか攻めることができない」のどちらかに偏ってしまいます。

しかし、フロートリグを使用することで、この両方の問題点をクリアすることができます。

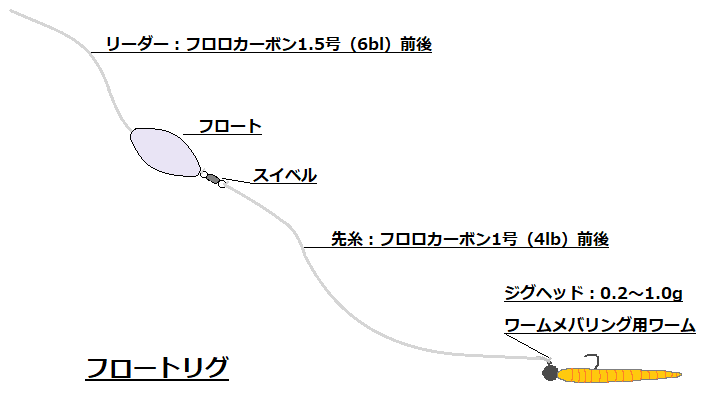

フロートリグは、飛ばし浮きの下にショックリーダーを結んでその下にジグヘッドを付ける仕掛けになっています。

メバリングで使用するジグヘッドは1g前後のものが一般的ですが、フロートリグを使うことで最大で20g程度までの飛ばしウキを付けることができ、その分遠くまで飛ばすことができるようになります。

フロートリグには、中通しフロートリグと3点フロートリグの2種類があるので、それぞれについて説明していきましょう。

中通しフロートリグ

中通しフロートリグは、メインラインのとショックリーダーを直結して、フロートリグ用の中通し浮きにショックリーダーを通し、小型のスイベルを結びつけます。

小型スイベルの下の方に先糸を結びつけ、その先端にジグヘッドを結びます。

ショックリーダーは、メインラインと同等の強度のフロロカーボンラインを50cm程度、先糸にはショックリーダーよりも少し小さい強度のフロロカーボンラインを60cm~1m程度を目安に使用するといいでしょう。

3点フロートリグ

3点フロートリグは、通常のジグ単の仕掛けにスイベル付きのフロートリグ用の浮きをつけたリグです。

中通しフロートリグと違って、ジグヘッドを一定のレンジ(水深)で留めておくことができるので、一定のレンジを集中して攻めるときに効果的です。

また、ジグヘッドの重さを調整することで、浮きを少し沈めて下のレンジを攻めることも可能になります。

メバリングフロートリグ用のタックル

メバリングでは1g前後のジグ単を使用するため、メバリング用やアジング用ののタックルを用いますが、これらのタックルで重いフロートリグを投げるとロッドが折れてしまうことがあります。

そのため、フロートリグを使用するときは、10~20gの仕掛け用のタックルを使う必要があります。

メバリングでのフロートリグ用のタックルと仕掛けは、

- ロッド

長さが8~9ft(フィート)程度のシーバスロッドまたはエギングロッドで柔らかめのティップ(穂先)のもの - リール

2500番程度のスピニングリールで、PEライン0.4~0.6号を150mぐらい巻けるもの - メインライン

PEライン0.6号前後のもの - ショックリーダー

フロロカーボンライン1.5号前後50cm程度 - 先糸

フロロカーボンライン1号前後1m程度 - フロート(飛ばしウキ)

5~15g程度のもので、状況や釣り方によってフロータイプ、サスペンドタイプ、シンキングタイプのタイプを使い分ける - ジグヘッド

0.2~0.4g程度の軽量ジグヘッド - ワーム

1~2in(インチ)のメバリング用ワーム、アジング用ワーム

これらを基準として選ぶといいでしょう。

フロートリグの使い方

フロートリグの使い方は、ジグ単では届かないような沖目のポイントで、メバルが浮いてきているような場合に使用すると効果的です。

遠投して、狙うポイントの表層から中層に浮いているメバルを狙うことができるので、狙えるポイントの幅が大きく広がります。

フロートリグを使った代表的なアクションは、

- ドリフト

仕掛けをキャストした後、潮の流れに合わせながらリールを巻く操作で、仕掛けが水平にカーブしながら泳ぐアクションです。 - スローフォール

メバルの活性が低く、海底付近で上を通るエサを待っているようなときに効果的なアクションです。

操作は、ロッドのティップ(穂先)を大きく持ち上げて仕掛けを上げたらすぐにロッドを下ろし、仕掛けの重さだけでゆっくりとフォールさせます。 - 巻かない

仕掛けをキャストした後フロートが動かさず、ジグ単だけを上下に動かして誘うアクションです。

メバルがいるのに反応がないようなときに試すと、意外と食いついて来ることがあります。

のようなものがあります。

おすすめのフロートリグ

アルカジックジャパン ぶっ飛びロッカーII

- 22×34.5mm

- 5.0g

おすすめのポイント

細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。

ガルツ クイックシステム サスペンド/ホワイト

- 規格:サスペンド

- カラー:ホワイト

- 最大直径×長さ:22mm×27mm

おすすめのポイント

ワンタッチで糸を切らずにフロート交換!Wクイックスナップ装着。アジング、メバリング用フロートリグ。Wクイックスナップによりフロートリグとジグヘッド単体での釣りが糸を切らずに選択できる。シャローからボトムまで対応できる3タイプ。

メバリング仕掛けの結び方

メバリングで釣果を上げるためには、いろいろなリグを使いこなすことが重要になります。

なので、自分で仕掛けを結べるよう、釣り糸の結び方を覚えておきましょう。

メバリングの仕掛けを組むには、糸と糸の結び方やサルカンと糸の結び方などさまざまな結び方をマスターしておく必要があります。

実際に仕掛けを作るときに、毎回他の人に頼むことはできませんよね。

また、釣場でライントラブルが起きたときなどに、釣り糸の結び方を覚えていればすぐに対処することができ、せっかくのチャンスタイムを逃さずに済みます。

まだ釣り糸の結び方をマスターしていない人は、釣り場で簡単にできる糸と糸の結び方など、いろいろな釣り糸の結び方について解説しているページを紹介しますので、ぜひ参考にして自分で結べるようになって下さい。

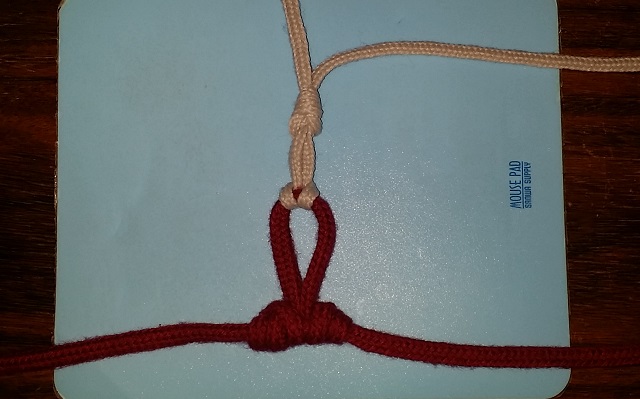

糸と糸の結び方

ショックリーダー(PEラインとショックリーダー)の結び方

釣り針(耳付き釣り針)の結び方

サルカンの結び方

エダスの結び方

比較的簡単で、十分に強度が得られる結び方を紹介していますので、少し練習すればすぐに結ぶことができるようになります。

メバリングの釣り場とポイント

メバリングで最も重要なのは、ポイント選びです。

どんな魚をターゲットにする場合でも言えることですが、魚がいないところで釣りをしても釣れるはずもなく「やっぱり、ダメかぁ~!」という結果になってしまいますよね。

メバルを狙えるのは、堤防や漁港、磯場などメバルが隠れられる場所があって、小魚が集まりやすいところになります。

メバリングではナイトゲームがメインになるので、堤防や漁港など足場が良くて常夜灯などの灯りの設備がある場所がおすすめです。

(※釣りが禁止になっているところもあるので、事前にチェックしましょう。)

メバリングの主なポイントは

- 常夜灯の周り

- 岸壁の際

- 係留船の周りや下

- 流入河川の河口

- 沈み根や海藻が生えている周り

- テトラ(消波ブロック)の際

- 潮通しの良いところ

などになります。

メバリングワームについてはこちらを御覧ください。

メバリングプラグについてはこちらを御覧ください。

メバリング攻略のための「メバルのベイトパターン」についてはこちらのページを御覧ください。

まとめ

ここまでメバリングの仕掛けに付いて説明してきました。

メバリングでは、ジグヘッドとワームを組み合わせらジグ単と呼ばれるルアーを使用するのが一般的になっていますが、近年はプラグ系のハードルアーもよく使われています。

また記事内では、ジグ単やプラグ系ルアーを投げ込んでも届かいない、沖目のポイントを攻めるための仕掛けについても解説しています。

これを読んでいただければ、いろいろな釣り場のポイントでメバリングを楽しむことができると思っています。

メバリング初心者の人やこれからメバリングを始める人は、ジグ単やプラグ系ルアーを使った釣り方基本的な釣り方から始めるといいでしょう。

メバリング初心者の人やこれからメバリングを始める人は、ジグ単やプラグ系ルアーを使った釣り方基本的な釣り方から始めるといいでしょう。

メバリング釣り方についてはこちらのページを参考にして下さい。